近日,《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知(征求意見稿)》正式下發(fā),也由此在業(yè)內引發(fā)廣泛討論。

《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知(征求意見稿)》的下發(fā)在業(yè)界引起廣泛討論,伴隨著試點的鋪開,分布式光伏發(fā)電的商業(yè)模式將被顛覆,集邦咨詢新能源研究中心(EnergyTrend)小編為您詳細解讀分布式電站在三種新模式下的收益組成,電站可視具體情況選擇最佳方案。(本文由小編結合政策與相關新聞綜合整理,歡迎交流討論。)

新政規(guī)范分布式電站規(guī)模可達50MW,下述三種情況列舉的是第三類電價區(qū)、不大于20MW的分布式電站在不同模式下的收益組成分析,大于20MW、小于50MW的電站在補貼縮減程度以及配電網(wǎng)區(qū)域最高電壓等級輸配電價等指標上略有不同,但算法一致。

按照已經公布的部分省份輸配電電價核準情況可以看出,大工業(yè)用電輸配電價按照不同電壓等級和所屬省級電網(wǎng)企業(yè)而不同,且相對較低,平均價格在0.13元/kWh左右;而一般工商業(yè)的輸配電價則相對較高,平均價格在0.36元/kWh左右。

分布式補貼0.42元的標準在未來或有下調可能,具體數(shù)值以當時政策為準。

以下三類模式計算數(shù)值,均為最理想情況下估值,僅供參考。

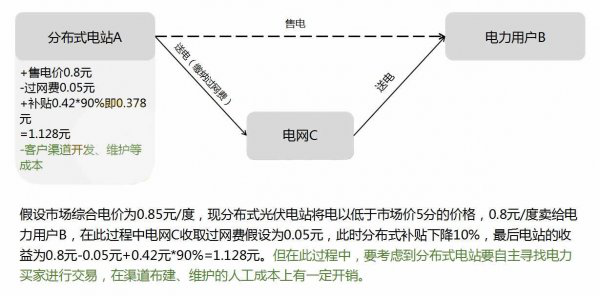

第一類:電站通過電網(wǎng),直接將電賣給用電戶

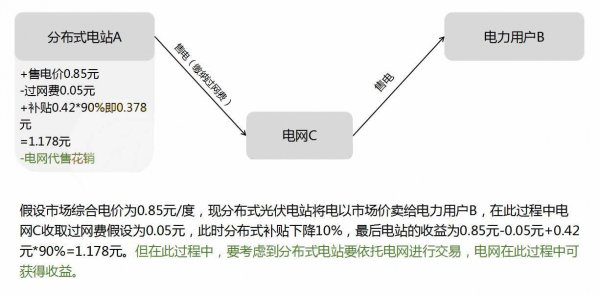

第二類:電站將電送到電網(wǎng),電網(wǎng)進行代售

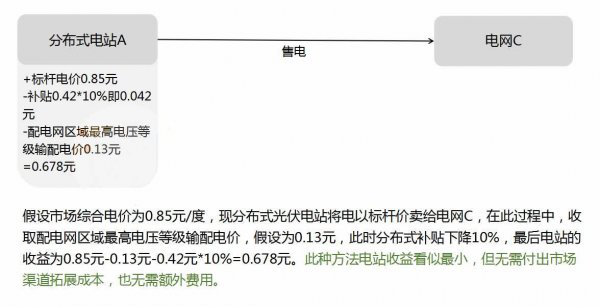

第三類:電站將電賣給電網(wǎng)

此舉不僅盤活了電力市場的交易空間,還緩解了補貼缺口帶來的壓力,還為電站現(xiàn)金流注入了生命力,增加了市場彈性,讓部分電站投資企業(yè)先走一步,可謂一舉多得。未來光伏發(fā)電在靈活供需關系的滋養(yǎng)下,將形成區(qū)域間“環(huán)扣式”的、由“供給側”到“需求側”的協(xié)同帶動發(fā)展,光伏產業(yè)下游廠商在供需關系緊張的區(qū)域或有更大市場空間。